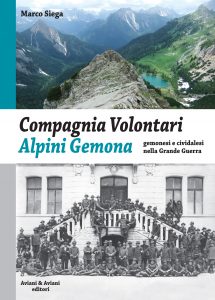

Compagnia Volontari Alpini Gemona – La ricerca

Marco Siega

Salita a Spina Pesce

La vallata di Bordaglia, sopra Pierabech e Forni Avoltri, è nota a tutti gli amanti della montagna per la sua bellezza e l’omonimo lago è meta frequentatissima dagli escursionisti.

Sul lago di Bordaglia campeggia una piccola altura, non segnata esplicitamente sulle cartine, una cresta a picco sia sul versante del falso Passo Giramondo che, ancora di più, su quello del Rio Volaia.

Per la sua conformazione, ai tempi della Grande Guerra fu chiamata Spina Pesce dai soldati italiani e tuttora è conosciuta con questo nome.

Fu teatro di aspri scontri per i soldati della Compagnia Volontari Alpini Gemona, che nel 1916 per primi la occuparono, la plasmarono per la vita in quota e la difesero dagli attacchi austriaci.

Essendo il simbolo delle glorie militari della suddetta Compagnia, dovevo in tutti i modi conoscerla, esplorarla, viverla. Dovevo farlo non solo per la precisione di quanto riportato nel mio lavoro, ma per capire io stesso quella montagna e i suoi spazi, immaginarmi la vita lì, sotto il fuoco di cannoni e mitragliatrici.

Per questo molte volte avevo tentato di raggiungere la sommità della cresta, di percorrerla interamente, di esplorarne i meandri.

Ogni volta che la approcciavo, però, mi limitavo a fermarmi dove già molti erano stati: il ridottino di quota 2050 (2051 sulle mappe moderne) e non oltre.

Rimandavo l’esplorazione di mese in mese, di anno in anno.

Salendo sempre dalla parte (ex) austriaca, ripida ma affrontabile, a volte mi sono spinto oltre il ridottino, in piedi tra i due abissi, ma sono sempre rimasto paralizzato dopo qualche passo.

Il vento sferza insistente da tutti i lati, la parete precipita sia a destra che a sinistra senza possibilità di appiglio; la roccia è liscia, stretta, coperta qua e là da pericoloso ghiaino.

Un’altra volta ho tentato l’ascesa da parte italiana, con la difficoltà che, per l’impervietà delle pareti, mai nessuno era riuscito a rintracciare la via d’accesso usata dai soldati italiani.

Pur non avendo trovato tracce che mi dessero ragione, avevo comunque individuato un certo canale come unica possibile via d’accesso italiana a Spina Pesce. Con fatica, per parete erbosa ma quasi verticale, sono arrivato sulla cresta.

Come avrei scoperto in seguito, ad un certo bivio del canale, presi la direzione sbagliata, arrivando su un punto privo di qualsiasi traccia di guerra.

Avendo già osato tanto per arrivare fino a lì, desistetti anche in quell’occasione, dubitando che il canale da me individuato fosse corretto.

Non potendo più prorogare l’esplorazione, mi sono deciso a chiedere aiuto a Riccardo Del Fabbro, qualificata guida alpina di Forni Avoltri.

Giunti alle pendici di Spina Pesce, ci siamo avvicinati al canale da parte italiana che già avevo approcciato.

Riccardo concorda con me: sembra l’unica via che gli italiani possano aver percorso.

Così ho indossato il caschetto e l’imbrago e ho lasciato che lui aprisse la strada.

Man mano che salivo pensavo alle differenze della salita a distanza di cento anni:

oggi, comodamente assistito da una guida alpina, libero di sfruttare gli appigli migliori, imbragato per sicurezza;

allora, aiutati solo da una corda “manilla” inchiodata alle rocce, chini sotto il tiro degli austriaci appostati su Creta Bordaglia e carichi del peso di rifornimenti, munizioni, armamenti.

Salendo, prendiamo un’altra direzione rispetto a quella che avevo preso nel mio tentativo in solitaria.

Riccardo che mi precede mi conferma a voce:

siamo nel posto giusto, ci sono tracce di guerra.

Giunti sulla cresta, incontriamo segni inconfondibili: postazioni squadrate intagliate nella roccia viva, muretti a secco ancora pressoché intatti, slarghi scavati per concedere ai soldati del presidio il minimo di posto necessario alla vita sul luogo.

Superando una minuscola selletta, mi si apre davanti agli occhi un altrettanto minuscolo villaggio di guerra, nelle viscere della montagna.

Laddove pensavo che non ci fosse il minimo spazio, ecco che gli italiani avevano ricavato un angolo di dimensioni non indifferenti. E’ completamente al riparo di una sporgenza rocciosa che proteggeva dalla vista del presidio austriaco del Biegenkopfe, sulla catena del Volaia.

Ci avviamo lungo la trincea larga circa un metro e mezzo, incontriamo una cavernetta quadrata. Si intravedono i segni di un tetto sulla roccia soprastante, evidentemente a copertura del baracchino che sapevo essere stato costruito sul luogo:

torna, tutto torna, tutto combacia con le fonti.

M’immagino il comandante del presidio, a coordinare gli uomini presenti sulla quota e mandare notizie alle retrovie.

M’immagino il silenzio imperativo per non farsi scoprire, le piogge e le nevicate, il vento freddo che faceva scricchiolare le assi del baracchino e tremare gli inquilini.

Procedendo, il camminamento ci porta ad una seconda cavernetta, più profonda e a forma di L.

Si vedono le tracce della vita di guerra: chiodi appesi ai muri di roccia, con ancora appesi dei fili di ferro, probabilmente per appendere vari oggetti personali o una lampada a olio di fortuna, magari ricavata da una bomba a mano SIPE svuotata, com’era tipico. Per terra alcune scatolette e pezzi di legno marcio.

Il silenzio si palpa, si sente, parla: sembra che l’ultimo soldato se ne sia andato da qui solo qualche mese fa.

Facciamo una svolta e ci rifugiamo dai raggi del sole in un canale stretto, angusto, con pareti ravvicinate, umide, a piombo.

Dai residui di roccia e di scatolette si intuisce un ulteriore piccolo posto, dal quale cento anni fa partiva la scaletta di corda che portava sulla cresta.

Io propongo di cercare un’altra via, ma Riccardo insiste: faremo la stessa via che percorrevano gli italiani ogni giorno! E così mi anticipa, arrampicandosi come un ragno; arriva sulla cresta in breve tempo e mi fa cenno di seguirlo.

Senza una scala di corda la salita è difficile anche con l’assicurazione dell’imbrago, le pareti sono davvero lisce e scivolose.

Di tanto in tanto c’è ancora qualche chiodo che, per aver resistito un secolo, ispira ancora fiducia e al quale mi aggrappo con forza.

Con fatica, esco anche io sulla cresta.

Ci troviamo al riparo di un basso muretto cementato, alto forse mezzo metro, esattamente sull’uscita dall’insenatura.

Qui iniziava a battere il fuoco austriaco.

Da lì infatti inizia la trincea che si alza di quota, fino a terminare più in là con quota 2045, il più avanzato piccolo posto ad essere rimasto sempre in mano italiana.

Ci guardiamo intorno a fondo, di continuo, in silenzio: per me è tutta una novità e sento mio quel luogo.

Devo memorizzare spazi, punti di vista, postazioni, certamente per il libro, ma ancor di più per dare una collocazione reale agli avvenimenti che conoscevo e di cui avevo letto e riletto nella mia ricerca.

La trincea ha i parapetti crollati verso l’interno, ma ci avviamo in salita camminando al centro.

Dopo pochi passi, mi salta all’occhio un oggetto che sporge dai sassi, lo estraggo: è un cucchiaio d’ordinanza italiano.

Gli è stata fatta a caldo una torsione sul manico, evidentemente come personalizzazione e, forse, anche per vincere i frequenti momenti di noia. Tra quelli in cui, invece, la noia non c’era affatto e lasciava spazio a coraggio, senso del dovere e paura.

Non appena il percorso si fa più pianeggiante, si intravedono le tracce di un piccolo posto di vedetta, di cui si intuisce il perimetro dai resti dei muri. E’ una specie di quadrato di circa un metro e mezzo per lato, proteso verso la valle del rio Volaia e sovrastante la trincea da cui siamo partiti.

Da qui la trincea si fa più larga, coperta ad altezza d’uomo sul versante battuto da Creta Bordaglia, mentre oggi quasi completamente esposta allo sguardo dominante del Biegenkopfe.

Dopo circa venti metri raggiungiamo un piccolo spiazzo, in realtà da considerarsi grande per il posto in cui ci troviamo: è il caposaldo italiano di quota 2045.

All’angolo, una piccola cavernetta di un paio di metri tenta di inabissarsi nuovamente nella montagna.

Ci entro con difficoltà, sia per la sterpaglia che ormai ne ricopre l’ingresso, ma anche per tratti di filo spinato appesi alle pareti, probabilmente utilizzati per appendere qualche oggetto.

Mi immagino quanti materiali, quante persone si accalcassero e mescolassero in così poco spazio, nel quale mi muovo a fatica anche da solo con il mio zaino.

Esploro lo spiazzo, mi sporgo in alto e vedo troneggiare davanti a me quota 2050, così vicina, ma così lontana immaginando di doverla percorrere sotto il grandinare degli shrapnel, l’esplosione delle granate, le sventagliate delle mitragliatrici.

Ci avviamo in quella direzione, superando una piccola strettoia della cresta, esposta ai lati, ma che subito dopo si apre alla visione di quota 2050 mantenendo il fianco sinistro protetto.

Da qui, si intuiscono le due piccole cavernette scavate dagli italiani a una decina di metri dalla sommità

Cavernette è in realtà un termine generoso per descrivere due minime insenature, nelle quali nemmeno si notano segni di scavo.

Ormai siamo arrivati: superiamo con pochi balzi i metri che rimangono e siamo in piedi sul ridottino di quota 2050. La struttura è in cemento armato, anche se ormai in via di sgretolamento e conviene non farvi troppo affidamento. Un fondo in legno d’appoggio per le vedette è ormai sfondato e più sotto rimangono accatastate le travi spezzate.

Il ridottino presenta feritoie dirette verso gli italiani, a dimostrazione del fatto che furono gli austriaci a costruirlo, nonostante originariamente fosse un posto avanzato dove gli italiani inviavano quotidianamente una vedetta. Scoperti, dovettero ritirarsi a presidio di quota 2045 e quota 2050 divenne contesa.

Qui irruppero i volontari alpini, qui rimase colpito a morte il caposquadra Timeus Giacomo di Gemona, apripista dell’assalto del 27 agosto 1916.

Ecco davanti a noi la trincea tanto combattuta: larga almeno un metro, protetta in direzione del rio Volaia, con un parapetto di circa un metro verso Creta Bordaglia.

Pochi metri, una decina, separano quota 2050 e quota 2048, di poco più bassa, dove si erano arroccati gli austriaci.

Con un minimo margine d’errore, mi rendo conto di camminare sulle rocce che hanno conosciuto il sangue di così tante persone. Rocce che hanno raccolto l’ultimo respiro del caposquadra Antonini Quinto di Gemona, già reduce dalla Libia, caduto nel vuoto il 27 agosto 1916.

Il 28 agosto 1916 caddero qui anche i volontari alpini Tessitori Luigi, di Gemona, e Garlatti Costa Girolamo, di Forgaria, amici già da prima della guerra. Del Tessitori non venne nemmeno recuperata la salma.

Tutti i caduti italiani furono decorati di medaglia d’argento al valore.

A quota 2048 si nota lo slargo dove resistevano gli austriaci.

Da lì, la traccia di sentiero di guerra precipita, seguendo il declivio che si abbassa rapidamente in direzione del falso Passo Giramondo.

Siamo ancora molto alti.

Su questo versante, estremamente più approcciabile di quello italiano, gli austriaci ebbero modo di predisporre diversi punti di ricovero, con caverne di discreta dimensione, ancora visitabili, ma ricoperte di macerie.

Tornati a livello del sentiero che porta a Passo Giramondo, ci dirigiamo in quella direzione. Così posso concludere la visita con uno sguardo silenzioso sui resti del cimitero austriaco, dove pare che fu sepolto anche il volontario Garlatti Costa.

Rientro a casa con molti elementi per la mia ricerca, ma soprattutto con un tassello in più per garantire il ricordo di quei volontari.

Libri correlati

Lascia un commento

Devi essere registrato e connesso per lasciare un commento. Accedi o registrati.